リハビリテーション科

- 側弯症のリハビリテーション

- 投球障害のリハビリテーション

- 疲労骨折のリハビリテーション

- 腰椎分離症のリハビリテーション

- ストレッチの種類と目的に合わせた選択

- シンスプリントと脛骨疲労骨折の

リハビリテーション - 産後ケアのてびき

- 女性アスリートの健康管理

リハビリテーションとは

リハビリテーションという言葉の語源はラテン語で「Re(再び)+Habilis(適した)」という意味で、すなわち「再び適した状態となる」や「本来あるべき姿へ戻る」などの意味を持ちます。

その上でリハビリテーションとは病気やケガなどにより心身に生じた機能障害(運動機能障害、脳血管障害、呼吸・循環障害、精神障害など)を可能な限り回復することを指します。

当院にてリハビリテーションの対象となり得る方

- スポーツ場面でケガをされた方や競技のパフォーマンスを向上させたい方

- 交通事故でケガをされた方

- 慢性的な疼痛で悩まれている方

- 整形外科的手術後で後遺症に悩まされている方

- ケガの予防をしたいけど何処に相談してよいかわからない方

- 運動不足を感じている方

- 身体のケアをしたい方

当院で受けられるリハビリテーションについて

主に前述した運動機能障害に対し、まずは医師からの治療(薬物療法・注射・装具療法など)とリハビリ(運動療法や物理療法)を組み合わせながら疼痛やその他症状の改善を図ります。並行して日常生活上での症状の改善や機能回復に向けた取り組み(各動作の練習や自主トレーニング、ストレッチなど)をその方に合った方法でアドバイスさせていただきます。

当院では運動スペースを設けており、アスレティックリハビリテーションにも力を入れております。

普段皆様が想像するリハビリというのが、メディカルリハビリテーションと言い、日常生活の動作が支障なく行え、社会復帰を目的とするリハビリを指しますが、アスレティックリハビリテーションはそれよりも更に上のスポーツ競技への復帰を目的としています。

スポーツ外傷や障害予防として野球肘や野球肩、他スポーツのお子さんなどにフォームのチェックや身体の使い方などの指導を行い、早期のスポーツ競技への復帰・再発予防にも取り組んでいます。

個別でのリハビリであるため、老若男女どのような方でも個々の患者さんに合った目標やプランを立案し、ご提案致します。

現在は3名の理学療法士により個別リハビリを行っています。3名ともサッカーや野球、ゴルフ、ボウリングなどのスポーツ経験があり、スポーツで悩みを抱えている方のケアなども積極的に行っております。 「ケガはしていないけど、ケガをしないための予防は?」や「症状は落ち着いたけどまた痛みが出たら…」とお考えの方などの相談も承りますので、一度当院へご来院下さい。

理学療法士の前歴として大学病院や総合病院、他の診療所、老人保健施設、有料老人ホーム、などでの経験を活かして小さなお子様からご年配の方まで全力で対応させていただきます。

運動療法

手技や器具、または患者さん自身の力を使いながら筋力Upや関節可動域の拡大、柔軟性の向上などを図ります。主に機能回復や身体能力向上に向けての治療です。

物理療法

熱や電気、水などの物理的なエネルギーを利用して行う治療で、主に医療機器を使用した治療です。

側弯症のリハビリテーション

側弯症ってなぁに?

・からだの中心となる脊椎(せぼね)が 三次元的に変形 してしまう病態です。

・そのため、「からだが曲がってる?」・「歩き方がなんだかおかしい?」・「腰・肩・首の痛みや違和感」・「呼吸機能の低下」など、様々なからだの変化が起こります。

側弯症の原因や種類は?

・大きく 2 つに分けられます。

①特発性側弯症:様々な説があるが原因は未だ不明。乳児期特発性側弯症・若年性特発性側弯症(3~10 歳未満)・思春期特発性側弯症(10 歳以上 18 歳未満)の 3 つに分類されます。進行性の疾患であり、growth supportの時期(初潮前後 6 か月の時期)に関連して急激な進行を認める場合があります。

②成人期側弯症:18 歳以上の場合であり、加齢性変化に伴う変性側弯です。その背景には、特発性側弯症をもともと有していた場合もあります。

※その他にも側弯症には様々な種類や分類があります。

こどもの側弯症はどうやって見つけたらいいの?

・文部科学省が定める、学校での健康診断の内容に側弯症の有無に関する検査が具体的に示されています。

・特発性側弯症は症状を自覚しない場合があります。そのため、学校の健康診断で異常を指摘されて受診する方や親御さんがからだの左右差等に気が付いて受診される方もおります。注意深く観察してあげてください。

・自宅でも簡単にスクリーニング検査を行うこともできます。以下にその方法も示しますので是非、行ってみてください。

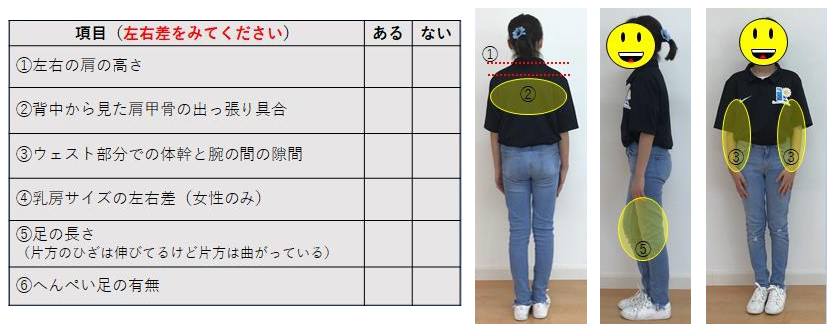

自宅での簡単なチェック方法

立っている姿勢を観察してみましょう!

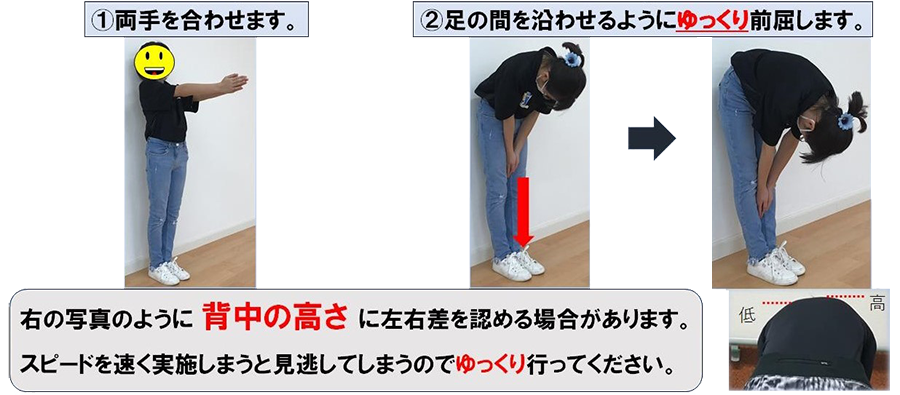

前屈テスト(Adam’s forward bending test)を行ってみましょう!

リハビリテーションについて

- 3人の理学療法士が担当制で個別に行っております。

- 私たち理学療法士は、可能な範囲で手術を避け、医師と共に適切な治療を行いたいと考えております。

- リハビリテーションの内容は、医師の診察を受けた後に、理学療法士が評価し、治療方針を検討します。

- 個別のリハビリテーションに併せて、患者さん本人が自宅で自主トレーニングを実施する事や日常生活において姿勢を意識する事が非常に重要となります。そのため、自宅でも可能な自主トレーニングの方法も提案致します。

- あくまでも、変形を完全にまっすぐに戻す事が目的ではなく、進行性の疾患ですので変形の程度を緩和させ、進行を遅らせることが目的となります。変形があってもからだの使い方や日常生活での工夫を行うことはと ても大切です。

さいごに

- 当クリニックの院長(橋本蔵人)は、大学病院勤務時代、側弯症を専門として外来を行なっておりました。

- 3人の理学療法士も側弯症に限らず様々な経験を積んでおります。

医師・理学療法士共に安心してご相談ください。 - 特発性側弯症は思春期に多くみられる疾患であるため、外見を気にしたり、心理的に不安定であったりと心のケアも大切です。私たちスタッフは患者さんやご家族に寄り添って一緒に治療を行いたいと思っています。

- こどもの特発性側弯症に限らず、成人の場合でもリハビリテーションの適応になります。

- 「学校で異常を指摘された」・「自宅で検査してみたけどもしかしたら側弯症があるかもしれなくて不安」・「周りに側弯症の事で悩んでいる人がいる」・「過去に側弯症の診断を受けたことがある」など、少しでも気になる事がお有りでしたらお気軽にご相談ください。

参考・引用文献

1) 山崎 健:脊柱側弯症-乳児期から成人期まで-,関節外科,Vol.31,10 月増刊号,2012

2) 文部科学省ホームページ

投球障害のリハビリテーション

投球障害ってなぁに?

・野球やソフトボールなどの、反復した投球動作によって引き起こされる肩や肘の痛みの総称です。

・一般的には、野球肩や野球肘という名称で呼ばれます。

投球障害の特徴

・野球肩は、15~16歳が発症のピーク、野球肘は、11~13歳が発症のピークです。

・ポジション別ではピッチャーとキャッチャーに発症しやすいといわれています。

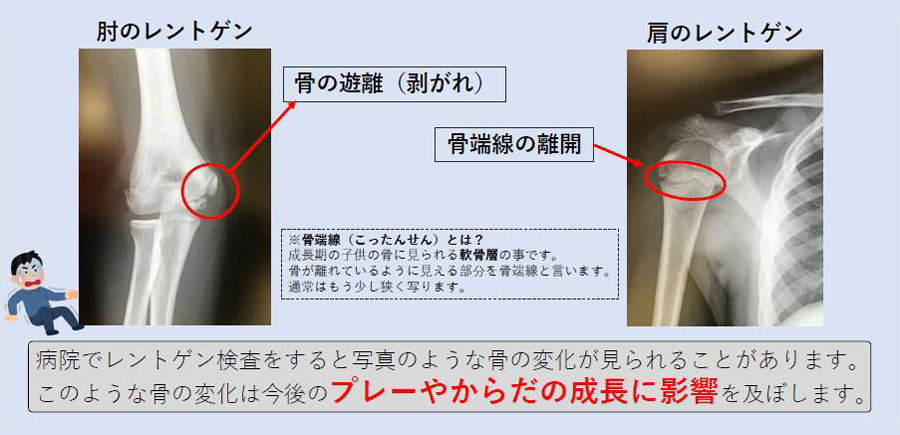

・レントゲン画像では、下記のように「遊離(骨の剥がれ)」や「骨端線離開(骨端線が離れる)」のような変化が現れます。その他にも超音波画像やMRI画像などでは、腱板断裂・内側側副靭帯損傷など様々な疾患が指摘される場合があります。

・いずれもからだの成長に伴う「投球フォームの変化」に注意が必要であり、投球障害はプレーやからだの成長に影響を及ぼします。

肩や肘に起こる痛みの原因について

① 投球数

学年に応じて適する投球数が示されています。投げすぎには注意が必要です。

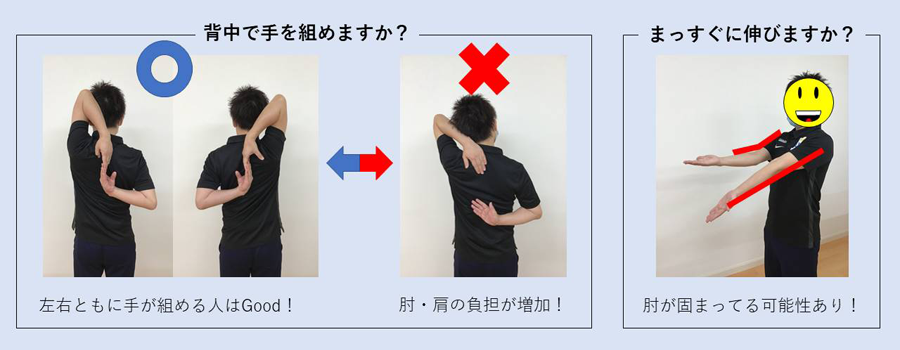

② からだの柔軟性

自宅での簡単なチェック方法

からだの柔軟性が乏しい場合には、無理な投球フォームに繋がります。

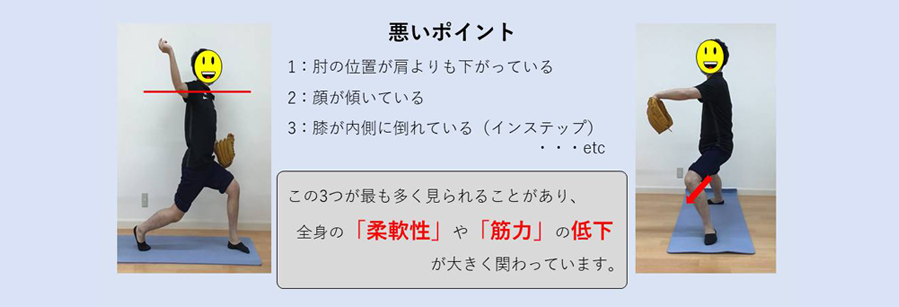

③ 肩や肘に負担のかかる投球フォーム

投球フォームが悪いと肩や肘に負担がかかり、痛みなどの障害を誘発しやすくなってしまいます。

④ 投球前後でのケア

投球前後での適切なケアが症状の改善や再発の予防において重要です。

さいごに

- 今回は、投球障害についてごく一部をご紹介しました。その他の内容については、リハビリテーションの際に評価・治療させて頂きます。

- 投球障害は痛みや違和感、肩や肘の張りを感じた時にはすでに起きています。

- 正しい治療を受けて症状を改善し、正しいケアの方法を理解することで障害予防に繋がります。

- 好きな野球やソフトボールを続けるためにも、早期受診からの早期リハビリがとても重要になります。

- からだの不調や不安を感じたらお気軽にご相談ください。

疲労骨折のリハビリテーション

疲労骨折ってなぁに?

- 子どものスポーツ選手(小学校高学年〜高校生)に多く発症する骨折です。

- 代表的な疾患には、腰椎分離症・シンスプリント・ジョーンズ骨折などが存在し、腰椎(腰)・脛骨(スネ)・中足骨(足指)の順で疲労骨折が生じやすいです。

- 3~6か月程度はスポーツを禁止してリハビリテーションを行う必要があります。

どうして疲労骨折が起こるの?

通常、骨は運動により目で見えない小さな損傷を負いますが、適度な休息・適切な食事などによって損傷が修復され、新しい骨に作り変えることができます。しかし、以下に示すような様々な要因によって、骨を新しく作り変えることができなくなってしまうと(骨代謝機能の異常)、疲労骨折を発症しやすくなってしまいます。

どのような治療をするの?

- 治療の目標は、“骨折の治癒”と“再発の予防”です。

- 骨折の治癒には、スポーツ禁止、装具療法、超音波治療が必要です。

- 再発の予防には、骨折部位や競技種目に応じたリハビリテーションを行い、骨折部位に負担がかかりにくい競技フォームを習得することが必要です。

- 早期発見と早期治療のためにも痛みを放置しないようにしましょう。

腰椎分離症のリハビリテーション

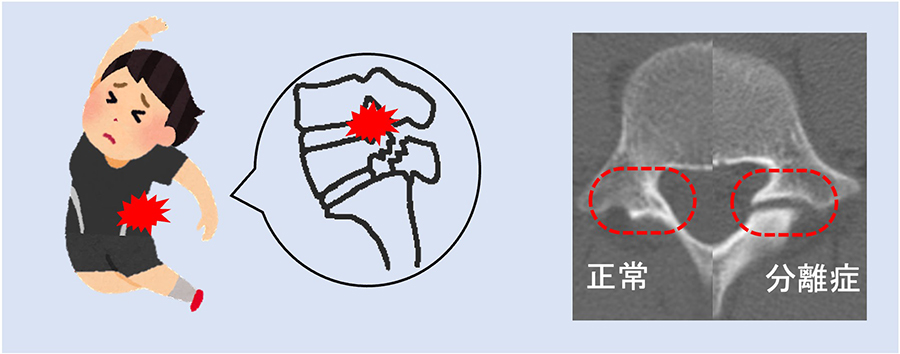

腰椎分離症ってなぁに?

- 腰椎(腰にある骨のこと)に起こる疲労骨折です。

- 小学生~高校生のスポーツ選手に多く発症します。

- 局所的な鋭い痛み(ズキンとした瞬間的な痛み)が特徴です。

- 腰痛が2週間以上も持続している子供のうち、約30%~50%が腰椎分離症を発症していると言われています。

- 骨折の程度が軽度であり発症初期の場合、運動中に痛みを認めるものの、それ以外の生活場面では痛みがありません。しかし、進行期、終末期になると運動の有無に関わらず常に痛みがあり、生活場面にも影響を及ぼしてしまいます。

どうして腰椎分離症が起こるの?

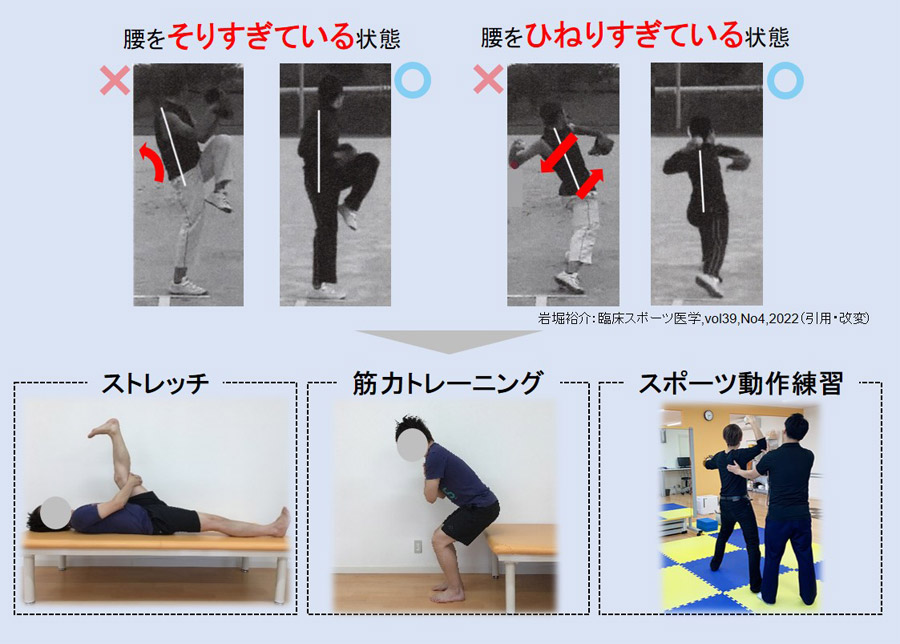

- 多くの要因が存在します。しかし、腰を反ったり、ひねったりする動作の反復、練習量の増加などによって腰へのストレスが増大してしまうことが主な要因です。

- 足と体幹の柔軟性低下や筋力低下があると、運動中に腰を反った姿勢になりやすく、ストレスが増大します。

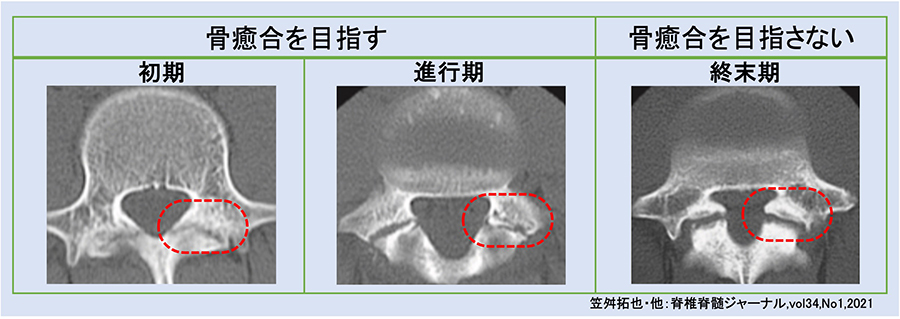

どのような治療をするの?

- 骨折の重症度が初期から進行期の場合であれば、骨折部が治癒する可能性があります。しかし、末期の場合には、骨折部の治癒が望めない場合があります。そのため、重症度に応じた治療が行われます。

- 治療の具体的な内容は、“装具療法” “超音波療法” “運動療法”の3つです。

- 装具を使用しながら適切な安静期間を取れば、初期は約4ヶ月、進行期は約6ヶ月で骨部が治癒すると言われています。さらに、超音波療法を継続的に実施することで骨折部の治癒を促すことができます。

- 原則、スポーツや体育などの運動は行わず安静にする必要があります。骨折部が治癒すれば運動が再開できますが、再開してすぐに動けるようになるわけではありません。運動療法を行いながら、段階的にスポーツへ復帰します。

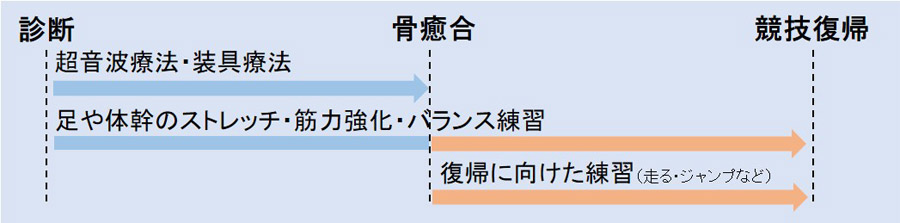

保存療法のスケジュール

- 診断を受けてから骨折部位が癒合するまでの期間は、超音波療法や装具療法を行いつつ、復帰に向けて身体機能を向上させます。

- 骨癒合が得られた後、すぐにスポーツができるわけではありません。競技復帰を目指すための運動療法を段階的に行う必要があります。

保存療法のスケジュール

- 骨折部位の治癒を妨げないために行います。

- 腰を反ったり、ひねったりすると骨折部位に負担がかかります。装具を装着することで腰の動きを制限し、骨折部位の安静を保ちます。

- 入浴時以外は装着することが望ましいです。

- 装具を作る費用は、健康保険や医療費助成制度が適応になります。

超音波治療ってなに?

- 骨折部位の治癒を促すために行います。

- 治療時間は約20分です。治療中に痛みを伴うことはありません。

- 超音波療法を受ける頻度は、 3回/週以上が理想的です。

- 超音波療法の有無により、治療成績に差が出る可能性があります。そのため、超音波療法をしっかり受けることが大切です。

- 当院は予約制になっておりますので、お待たせすることなくご案内できます。

運動療法ってなに?

- 身体機能を向上させて、適切なスポーツ動作を獲得するために行います。

- 柔軟性や筋力が低下していると、腰への過剰なストレスが発生します。さらに、腰を反るような動 きやひねりすぎるような動 きも腰にとって悪影響です。そのため、ストレッチや筋力トレーニングを行いつつ、腰への負担が掛かりにくい動 き方をスポーツ種目の特徴に合わせて練習します。

再発を予防するためには?

- 子どもたちにとっての再発は、「また何か月も休まないといけない」という想いがあり、痛みが強くない限りは、保護者や指導者に痛みを訴えない場合があります。

- 腰椎分離症を起こしてしまった原因 (例:柔軟性低下、スポーツ時の不適切な動き方など)を運動療法によって改善させることが重要です。

- さらに、競技復帰をした後もストレッチや筋力トレーニングなどを自分で練習して、身体をいい状態に維持することが大切です。

さいごに

- スポーツ種目特有の競技動作、ポジション、練習環境などを踏まえて、患者さん個人に合わせた運動療法を行います。

- 怪我をしにくい身体づくりは、レベルアップのチャンスです!

- しっかり治療をしてスポーツを楽しみましょう!

- 個別リハビリは担当制・完全予約制(キャンセルが出た場合は当日での診療も可能)となります。予めご了承下さい。

- 個別リハビリをご希望の方は診察時にお申し出下さい。

- 個別リハビリの場合、予約時間を10分遅延した場合はキャンセル扱いとさせていただきます。他の患者さんのご都合もありますので、ご理解・ご了承下さい。

- 物理療法のみでの治療も可能です。その際は予約なしで来院が可能です。

→初診方は先に診察を受けていただく必要があります。 - 当院ではなるべくお待たせしない医療を提供していくことを目標に掲げておりますが、物理療法の場合、医療機器の数に限りがありますので、お待たせしてしまう場合があります。ご理解・ご協力をお願い致します。

- 当院では脳血管障害の方もリハビリを行うことが可能です。

ストレッチの種類と目的に合わせた選択

ストレッチってなぁに?

- ストレッチとは、筋肉を伸ばすことで柔軟性を高めることです。

- 大きく分けると静的ストレッチ(筋肉をじっくり伸ばす)と動的ストレッチ(リズミカルに動かす)の2種類に分けられます。

最適なストレッチの選択方法は?

- 目的や場面・用途に応じたストレッチ方法を選択することが大切です。

効果的なストレッチの取り入れ方は?

- 日常生活では起床時には動的ストレッチ、就寝時には静的ストレッチがおすすめです。

- 運動前には静的ストレッチの後に動的ストレッチ、運動後には静的ストレッチがおすすめです。

ストレッチの注意点は?

- 静的ストレッチは筋力やパフォーマンスが一時的に低下します。運動直前は避けましょう。

- どちらのストレッチも呼吸を止めず、自然な呼吸を心がけましょう。

- 痛みが出る程ストレッチをすれば良いわけではありません。

- 心地よい所(痛気持ちよい程度)を目安に行いましょう。

効果的なストレッチのポイントは?

- 状況に応じて適切なストレッチ方法を選択しましょう。

- 継続して行うことで獲得した柔軟性が維持しやすくなります。習慣化し継続することをお勧めします。

- ストレッチは、全ての障害・外傷を予防できる万能薬ではないですが、柔軟性の低下が原因による怪我のリスクを減らすことは可能です。

静的ストレッチのポイント

- リラックスした状態で強い痛みを出さないよう伸ばしましょう。特に入浴後におすすめです。

- 30秒間を2~3セット(週に5日間)行いましょう。

- 伸ばしている筋肉をイメージすることが大切です。

柔軟性改善におすすめする静的ストレッチ

- 股関節の付け根の筋肉(腸腰筋)

<ポイント>

背中を丸めずに行います。伸ばす側のひざが曲がらないようにしましょう。

- お尻の筋肉(大殿筋)

<ポイント>

体が捻れないようにしましょう。ももの後ろから手を回しひざの下で持つと行いやすいです。

- ももの前の筋肉(大腿四頭筋)

<ポイント>

伸ばす側のひざの位置を内側や外側に移動することで伸ばす筋肉を調整できます。

- ももの後ろの筋肉(ハムストリングス)

<ポイント>

背中が丸まらないようにしましょう。手が届かない場合はタオルを足先にひっかけるように行いましょう。

- ももの内側の筋肉(内転筋)

<ポイント>

足を広げることで張力が増しますが、強い痛みが出ないよう注意しましょう。体重を移動する際は肘を伸ばしましょう。

- ふくらはぎの筋肉(腓腹筋、ヒラメ筋)

<ポイント>

踵が床から離れないよう注意しましょう。

動的ストレッチのポイント

- 各運動10回~15回を目安に2セットから3セット行いましょう。

- 息を止めないように自然な呼吸を意識しましょう。

- 症状等がなくても左右両方とも行いましょう。

簡単にできる動的ストレッチ

- 股関節まわりの動的ストレッチpart1

<ポイント>前に動かすときはひざを伸ばし、後ろに動かす際はひざを曲げましょう。

バランスが崩れないようにしましょう。

- 股関節まわりの動的ストレッチpart2

<ポイント>頭と身体が左右に揺れないように注意しましょう。

- 股関節まわりの動的ストレッチpart3

<ポイント>はじめは小さい円を書くように動かし、徐々に大きく動かしましょう。

- 肩まわりの動的ストレッチpart1

<ポイント>できるだけ手を高く上げましょう。肩甲骨を内側に寄せるように行いましょう。

- 肩まわりの動的ストレッチpart2

<ポイント>ひざの位置がお尻の真下にくるよう姿勢を取りましょう。骨盤が動かないよう注意しましょう。

- 肩まわりの動的ストレッチpart3

<ポイント>肩甲骨を動かすイメージで円を描くように回しましょう。小さい運動から徐々に大きい運動にしていきましょう。

シンスプリントと脛骨疲労骨折のリハビリテーション

シンスプリントと脛骨疲労骨折ってなぁに?

- 両方とも運動中や運動後における“すね”の痛みが特徴です。

- すねの骨(脛骨)の同じ部位に繰り返し負荷が加わることで骨膜の炎症が起こるのがシンスプリントです。

- 脛骨疲労骨折は同様の負荷が脛骨の繰り返し加わることで生じる骨折です。

- シンスプリントと脛骨疲労骨折の違いは、骨折の有無と痛みの出現時期です。

- 男女で比較すると、スポーツ習慣のある女性に多く発症する障害です。

シンスプリントや疲労骨折はどうして起きるの?

- ランニングやジャンプにより、骨に過剰な負荷が繰り返し加わることで発症します。以下に代表的な要因を示します。

※この他にもさまざまな要因が存在します

“すね”に生じる疲労骨折とは?

- 様々な疲労骨折(足や肘など)のうち、40%が“すね”の疲労骨折です。

- “すね”の疲労骨折はランニングやジャンプを行う競技特性に応じて種類が異なります。

“すね”に起こる疲労骨折の種類は?

- “すね”に起こる疲労骨折は主に疾走型・跳躍型・内果型の3種類に分類されます。

- 疾走型は、走ることの多い競技(陸上競技など)に発症しやすいです。

- 跳躍型は、ジャンプの多い競技(バレーボールなど)に発症しやすいです。

特に、疾走型や内果型と比較して再発しやすいとも言われています。 - 内果型は、身体の使い方が問題で起こり、中でも走り方の悪い人に多く発症します。

円滑に治療をする為には『運動中止=治療』

- 疲労骨折の治療は1.5ヶ月~3ヶ月間の運動中止が推奨されます。

- 運動を中止して痛みが取れたとしても、完治した訳ではありません。

すぐに運動を再開してしまうと再び痛みが出現します。 - 悪化すると大きな手術(右図)が必要になる場合もあります。

どのような治療をするの?

- シンスプリントも疲労骨折も基本的には保存的治療が行われます。

- 疾患を引き起こしている要因に対する改善が必要です。

運動はどのくらい休めばいいの?

- 運動の中止はシンスプリントや疲労骨折に対する大事な治療のひとつです。

- シンスプリントの運動休止期間について明確な決まりはありません。

走行やジャンプ時の疼痛やエコーの評価などから運動再開時期を医師が判断します。 - 脛骨疲労骨折は骨折の部位や程度により1~3か月程度の運動休止が必要です。

3か月以上長引くものでは手術が検討されることがあります。

インソール療法ってなに?

- 競技に使用している靴のチェックも重要です。硬い靴底やサイズの合わない靴はシンスプリントや脛骨疲労骨折の発生要因となります。

- 足底の土踏まずの部分は運動時の衝撃吸収に重要な役割を果たしています。

- インソールやアーチパッドで足底のアーチを補助することで下腿に加わる衝撃を吸収しやすくなりシンスプリントを予防することができると言われています。

運動療法は何をするの?

- 運動療法のゴールは、受傷部位に繰り返し負荷がかかる動作を改善することです。

- 柔軟性や筋力の低下により下腿に負荷がかかりやすい走り方になりやすいです。

- ストレッチや筋力強化、協調性の練習(各関節をタイミングよく使えるようにする練習)などを通して動作の仕方を変えていきます。

さいごに

- 痛みがなくなったからといって完治したわけではありません。

- 痛みの要因を考えることが重要です。靴や練習状況などの環境面、柔軟性や筋力や動作フォームなどの身体面から見直しましょう。

- 休むことも治療の一環です。競技を休みつつストレッチやトレーニングを行い再発予防に努めましょう。

産後ケアのてびき

産後に起こりやすい変化や症状ってなぁに?

- 産後に良くなることもありますが、長期にわたり症状が続いたり、年数が経過してから症状が出ることもあります。妊娠前・妊娠中・産後早期からのケアが重要です。

ホルモンの変化による筋肉や姿勢への影響ってなにがあるの?

- 妊娠や授乳に伴って様々なホルモンの変化が起こり、骨の代謝や筋肉、靭帯、軟骨にも影響を及ぼします。この作用により胎児の成長やスムーズな出産が促されます。

- 個人差はありますが、身体の柔軟性が向上し筋線維や代謝の変化に伴い筋肉量の減少も生じるといわれています。

- 少なくとも産後6か月、授乳期間によっては1年から2年ほど続きます。

- 妊娠によるホルモンの変化が直接腰痛につながるわけではなく、元々の柔軟性不足や不良姿勢、運動不足が伴うことで疼痛につながります。ホルモンのせいだと諦めずにストレッチや運動を続けていくことが重要です。

妊娠中に姿勢はどのように変化するの?

- このような変化は産後にも残存し、腰痛など様々な症状の要因となることがあるため、妊娠中や産後早期からのケアが必要です。

- 骨盤ベルトの力を借りましょう。少なくとも産後6週、状況によっては6か月以上必要と言われています。立っているときや重いものを持つときなどは積極的に着用しましょう。

日常の動きをチェックしてみましょう!

ストレッチやエクササイズを取り入れよう!

- 一息ついたらやってみよう!10分間エクササイズ

- 忙しくても大丈夫!合間でやろうキッチンエクササイズ

有酸素運動を取り入れよう!

- 妊娠出産は女性の一生の中で最も体重が増減しやすい出来事です。

- この時期の体重増加は長期的な肥満や将来の生活習慣病のリスクと関連があります。

- 定期的な運動により産後うつや尿失禁、腰痛などが生じにくくなるといわれています。

- 妊娠中も合併症がなく主治医の許可があれば適度な運動が勧められています。

- 産後は1か月検診後、元の生活に戻ってよいとの指示が出てから徐々に始めましょう。

その他の起こりうる症状ってなぁに?

さいごに

生活に支障がある場合は婦人科等の受診が必要な場合もあります。

妊娠出産は自分の身体と向き合う良い機会です。母親の健康は子どもにとっても重要なことです。お子様連れのリハビリも歓迎ですのでお気軽にご相談くださいね!

女性アスリートの健康管理

女性アスリートの身体の特徴ってなぁに?

- 思春期以前では、身長・体重など体格、形態面の男女差はほとんどありません。

- 思春期以降、女性ホルモンであるエストロゲンの影響が大きくなります。 皮下脂肪の多い丸みを帯びた女性らしい体型となり、月経がはじまります。

- エストロゲンは骨密度を決定するホルモンの中で最も有力なものです。女性の一生においてエストロゲンと運動は、骨量の獲得・維持に重要な役割があります。

- エストロゲンが低い状態が続くと、骨粗鬆症や疲労骨折のリスクが高くなります。

女性アスリートの三主徴とは?

- 女性アスリートの健康問題として、「利用可能エネルギー不足」「無月経」「骨粗鬆症」これらをまとめて女性アスリートの三主徴と呼ばれています。

利用可能エネルギー不足とは?

- 運動によるエネルギー消費量に見合った食事からのエネルギー摂取量が確保されていない状態のことです。

- エネルギー摂取量や消費量を厳密に評価することは難しいため、アメリカスポーツ医学会では、スクリーニングの基準を推奨しています。

視床下部性無月経とは?

- 利用可能エネルギー不足の状態が続くとホルモン分泌が低下し、規則的に来ていた月経が不順になり、改善しなければ無月経になります。

- BMIが低くなるにつれて、無月経の頻度が高くなると言われています。

- 体の成長と初潮時期は関連しています。二次性徴には個人差がありますが、15歳を過ぎても初潮がない場合は初潮遅延の対象になります。

- 無排卵、月経不順や初潮遅延からもエネルギー不足の状態に気づきやすくなるため、日頃から正常な月経であるかを確認することが重要となります。

- 女性の月経周期は、卵胞期、排卵期、黄体期に分類され、ホルモンの変動により心身に様々な変化がみられます。競技に影響が出る場合もあります。

- 「月経周期」は、月経1日目から次回月経開始前日までをいいます。

- 女性の基礎体温は、月経周期の前半は低温が続き、後半は高温の期間が続きます。 基礎体温からきちんと排卵が起きているか予測ることができます。

骨粗鬆症とは?

- 骨粗鬆症は骨量が減少し、骨がもろくなり骨折しやすい状態のことです。閉経後の女性にみられる疾患として知られていますが、10代や20代の若いアスリートにおいても骨密度が低いケースは決して珍しくありません。

- 1年間の骨量増加率は12~14歳で最も高くなり、20歳頃に最大となります。それ以降はほとんど増加せず、この時期に一生の骨量が決まります。

- 骨量と女性ホルモンであるエストロゲンは関連があり、初潮がきてエストロゲンが増加する時期と一致して骨量は多くなります。

- 成長期に無月経になるとエストロゲン分泌が低下し、骨密度が低くなります。

- 成長期に疲労骨折を繰り返す女性アスリートは、復帰までの期間が遅く、復帰後も再発を繰り返す傾向にあります。

- 10代での1年以上の無月経が20代以降の低骨量のリスクを高めると言われています。朝食を食べない回数が多いほど骨密度は低くなることがわかっています。

- 中学生の時期は、高校大学で怪我なく競技を継続していくための身体の土台を作る時期です。将来の骨粗鬆症の予防にもつながっています。

- 骨密度が低下すると疲労骨折のリスクが高くなります。疲労骨折になると競技から長期間離れて治療することになります。

- 20歳までは食事制限をせず月経異常がない状態でしっかりとした骨をつくり、骨の貯金をすることが重要です。

- 一生懸命競技に取り組むあまり見逃している体調変化や成長障害など、一生に係る健康問題があることを理解することが大切です。

三主徴にならないためにはどうしたらいいの?

- 「運動、栄養、休養」のバランスを整えることが大切です。

- 質の良い睡眠を十分にとることは、疲労回復、身体づくりにとても重要になります。

- 栄養管理が崩れやすい時期は、①練習量や強度が増加したとき、②体重が減ってきたとき、③練習時間が長く食事時間が取れないときです。

- エネルギー不足による月経周期異常や骨密度の改善には、薬物療法ではなくエネルギーバランスを改善することが最も優先されます。

- 食事を増やす、または運動を減らすことが基本となります。

さいごに

- パフォーマンスを向上させたい思いから、「体重を増やしたくない」というアスリートが多いです。

- 練習をこなすために食事量を控える、練習量が多いために食欲が落ちるなどエネルギー摂取量を増加できない原因は様々です。

- 練習スケジュールの見直しや捕食の追加、エネルギー量を増やせる食品など指導者や保護者の理解や協力も必須になります。

- この内容は、すべての女性アスリートに当てはまるとは限らないため、個々のアスリートの抱える問題や原因に対する対策は必要となります。